科技特派员制度是习近平同志担任福建省省长期间,在南平市探索农村工作机制推行的一项创新实践。自2021年以来,我省已累计有1885个团队共5772名农村科技特派员,对接帮扶1.4万多个村,农村科技特派员成为科技支撑“百县千镇万村高质量发展工程”(以下简称“百千万工程”)的重要力量。华南农业大学高度重视农村特派员工作,充分发挥农林类“双一流”建设高校的优势特色,通过强化顶层设计、强化目标导向、强化引领示范,构建农村特派员“选、管、扶、评”全链条管理服务体系,为推进“百万千万工程”走深走实和乡村全面振兴提供强有力的人才支撑、科技支撑和智力支持。

(一)具体举措

1.强化顶层设计,着力提升内生动力

一是加强组织管理。学校于2023年正式成立乡村振兴与社会服务处,专门设立科技推广科,负责农村科技特派员的组织管理服务工作。二是强化制度保障。以项目化管理强化科技特派员组织管理,先后出台《华南农业大学科技推广人员管理暂行办法》《华南农业大学社会服务工作量核算方法》,并参照《华南农业大学纵向科研项目管理办法》《华南农业大学纵向科研资金管理办法》《华南农业大学“包干制”纵向科研项目经费管理办法(试行)》和《华南农业大学纵向科研项目结余经费管理办法(试行)》等制度文件,加强资金监管,管好用好农村科技特派员专项资金,确保工作扎实推进。三是建立激励机制。学校在职称评定办法中设置了推广系列职称序列,增加科技推广工作在职称评聘中的权重,加大科技推广人员的评奖评优力度;将科技人员服务社会工作量纳入薪酬绩效管理,激发广大师生下乡服务的热情和内生动力。

2.强化目标导向,重点关注帮扶成效

一是创新帮扶模式。依托科技特派员团队,加强校地校企协同,通过搭建“科技特派员—永根科技站—新农院分院”三级服务体系,输送专家和学生深入农业产业生产一线,开展全产业链的科技帮扶工作,培养一批脚踏实地、爱农知农的青年人才,实现从“输血”到“造血”。二是注重协同联动。瞄准产业发展“需求清单”,统筹全校资源,引导各学院科技特派员团队跨学科协同联动,围绕种植业、养殖业、生态环境、食品加工、智慧农业、乡村文旅等领域,打造全产业链的专家团队,针对产业“卡脖子”关键技术攻坚克难,推动科技成果落地转化,辐射带动广大农村群众脱贫致富和农村经济发展,形成“下得去、留得住、用得好、起作用”的服务格局。三是加强跟踪考核。通过定期检查、不定期抽查等方式,加强对各帮扶队伍的跟踪,对发现的问题及时督促整改,确保科技特派员工作扎实推进,取得实效。

3.强化引领示范,全力打造榜样典型

一是选树典型示范。2024年3月,我校驻河源东源县的农村科技特派员团队负责人郭涛研究员作为广东省派出的唯一代表,在中国农村技术开发中心主办的“东部省份科技特派员工作经验交流会暨全国骨干科技特派员国家粮食安全主题政策宣讲会”上作交流发言,分享我省农村科技特派员帮扶经验,获得广泛好评。学校涌现出谢青梅团队“清远麻鸡良种繁育、疾病控制和加工技术研究与示范应用”、年海团队“高产优质专用大豆新品种选育及推广应用”、陈厚彬团队“克服优质荔枝‘大小年’生产”等助推当地特色产业发展的典型案例,为对口科技帮扶合作、人才交流和乡村振兴作出了积极贡献。二是营造良好氛围。针对广东持续降雨造成农业受灾严重,我校积极组织岳学军、冼继东、吴永彬等一批农村科技特派员带领第一时间赶赴灾区,提出一系列切实可行的救灾复产方案,最大限度地减少灾害损失,帮助农企农户渡难关,也得到地方政府高度赞扬。学校特派员的帮扶事迹受到中央电视台、人民网、广东电视台、南方日报、学习强国等各类媒体关注与报道。同时,学校大力宣传农村科技特派员驻镇帮扶工作,推动优秀科技特派员的帮扶事迹得到广泛传播,为农村科技特派员开展工作营造良好社会氛围。

(二)工作成效

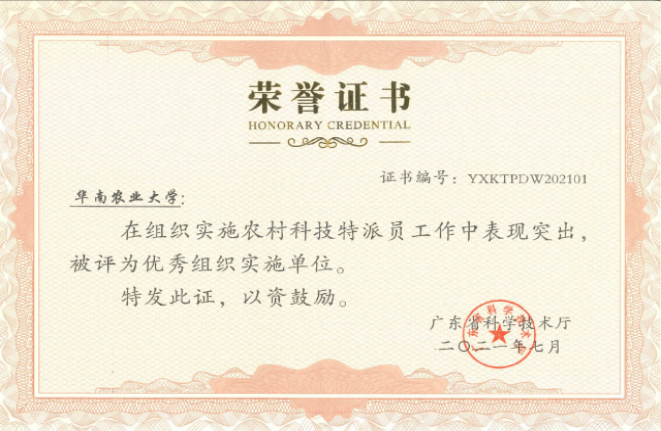

在广东省驻镇帮镇扶村农村科技特派员两轮重点派驻工作中,我校先后派出农村科技特派员团队209个,农村科技特派员574名,驻镇帮镇扶村项目158项,覆盖全省21个地市,为农户、企业、产业园提供专题培训、技术指导、成果转化等全方位“三农”服务。在首轮重点派驻工作中,团队累计驻镇天数16256天;服务带动农户数量28411户;服务企业、合作社、农民协会等机构861个;引进新品种462种,推广新技术319项;为当地引进项目84个,为各有关乡镇引进资金34.4亿元,帮助受援对象增收1.57亿元,举办培训722场次,培训农户或技术人员61220人次,在南方+、学习强国等平台累计发布相关报道数百篇。学校2021、2023、2024年在广东省全面推进乡村振兴战略实绩考核获评“优秀”,荣获“广东省农村科技特派员优秀组织实施单位”。

一是瞄准产业振兴,攻关核心技术。针对丝苗香米产业存在的香气不足、效益偏低、机械化程度低等痛点问题,驻梅州市兴宁市永和镇的唐湘如团队联合企业开展技术攻关,通过创新研发"香稻专用肥+增香叶面肥"技术组合,使香气物质2-AP含量提升16%-21.56%;集成工厂化育秧、钵苗插秧、无人机飞防等智能农机技术,实现全程机械化生产,节本增效30%;创新少水灌溉、侧深施肥等绿色技术,实现节肥19%、减排甲烷29%。2021-2024年示范推广2080亩,带动周边6200亩,双季亩产最高达1360.7公斤,创广东优质香稻高产纪录。配套低温加工保鲜工艺,打造"柒农米"高端品牌,实现亩均增收500-1000元。

二是聚集种业创新,赋能产业发展。驻茂名高州曹江镇、电白霞洞镇的陈厚彬教授、申济源副教授团队联合攻关,形成“山坡地果园宜机化改造技术”和“粤西荔枝优质轻简高效栽培技术”,指导当地将“黑叶”和“白蜡”等低市值品种高位嫁接成“桂味”、“岭丰糯”和“仙进奉”等优质荔枝品种,并建立示范基地,示范推广优质荔枝克服“大小年”生产技术方案。在集成示范基地项目的带动下,2023年曹江荔枝从之前的在管面积50%提升到75%,总产量3.78万吨,总产值4.01亿元,产量和产值均创纪录;霞洞荔枝示范基地2021年平均亩产远高于全国平均亩产近3倍。2022年和2023产量平均提高了140%,促进当地农村创富增收,推动荔枝产业高质量发展。

三是发挥综合优势,培养乡土人才。学校驻河源市东源

县义合镇的岳学军教授,依托永根科技站、人才驿站等服务平台建设,邀请专家教授、乡村工匠等到义合镇授课,开办农业技术培训18期,累计培训群众600余人次,培育出省级农机“土专家”高秀光;引进专家团队32个,共计340余人次进行帮扶指导;组织33支队伍共计180余名学生到义合开展社会实践,以“小驿站”塑造“大平台”、解决人才不足“大问题”,满足产业发展“大需求”。

四是建立产业标准,服务全链发展。驻清远禾云镇的谢青梅教授团队围绕清远麻鸡全产业链发展需求,构建覆盖育种、养殖、加工、销售的一体化产业标准体系。在种源端,建立禽白血病抗性育种技术规范,累计选育4000余份抗病种质资源,推动种鸡净化周期缩短60%;在养殖端,制定精准免疫与保健程序,结合数字化管理系统,降低疫病发生率35%;在加工端,优化屠宰保鲜工艺,开发100余种预制菜并建立标准化生产流程,推动产品溢价30%。形成“科研攻关—标准制定—示范推广”闭环,实现从“技术帮扶”到“产业生态构建”的升级,为畜禽产业高质量发展提供可复制的标准化样板。

接下来,我校将继续在省科技厅的指导下,充分发挥学校作为华南地区唯一一所农林类“双一流”建设高校的学科优势,按照省科技厅科技成果“入县达镇”目标要求,围绕广东特色农业产业,创新体制机制,加强组织协调,抓实抓好农村科技特派员的各项工作,努力为打造新时代农村科技特派员典型模式贡献华农智慧和华农力量。(乡振处科技推广科韩小腾整理)

编辑、初审:韩小腾、刘宁

复审:汪路勇